創於:1952年

經營:紮作店

地址:西營盤西邊街28號

業務:傳統紮作

撰文:Erica

攝影:Easy

紮作歷史源遠流長,作為一門傳統工藝,不但呈現豐富的藝術價值,更加蘊含深厚的文化內涵。紮作在傳統中華文化之中意義非凡,在各地有不同的特色和發展。在香港,昔日舉凡打齋建醮、節日賀誕、婚喪喜慶、商業宣傳,甚至開埠週年、英君加冕、登基紀念、皇室訪港,都會出現紮作的身影。香港的紮作行業曾經蓬勃興旺,不但滿足內需,更加遠銷海外。由梁有錦師傅創於1952年的生和隆美術紮作是香港享負盛名的紮作老號,訴說著上世紀中葉以後香港紮作行業的發展軌跡。

生和隆的創辦人梁有錦師傅於1930年代來到香港工作,本欲從事電器行業,惟須繳交高達五百港元的「舖保」(擔保費用),只好轉投舅父,加入培養了不少紮作人才的金玉樓。日佔期間梁老師傅離港避難,戰後又回到香港,在吉祥紮作任職「行街」,負責接洽生意。1952年,梁老師傅自立門戶,成立了「生和隆」。生和隆一直扎根西營盤,在第二街75號起家,其後搬到第一街125號、第一街87號、西邊街24號,到了80年代購入現址西邊街28號。從生和隆半個世紀以來承接的訂單可見紮作種類五花八門,十分有趣。訂單種類繁多除了反映生和隆與專門承接特定訂單的寶號定位不同,也反映生和隆具備承接各種訂單的條件而且客源廣泛。梁老師傅不但自身擁有出眾的技藝,還廣納人才、善於管理、精於開拓和鞏固客源。

生和隆初創之時承接不少富有人家委託的白事和祭祀紮作訂單,這與梁老師傅昔日在吉祥紮作建立的人脈不無關係。其時大戶人家仍然傾向在家治喪,闢一大廳作為靈堂,生和隆除了供應紮作祭品,還要佈置「靈幕」,包括製作紙花裝飾遺照、利用木方製作屏風等。生和隆亦會為客戶製作平日用於祭祀的紮作。大戶人家出價較高,要求相對嚴謹,生和隆出品自是優質。這類訂單在紮作生意佔一重要席位,不過生和隆涉獵的範疇還有許多。

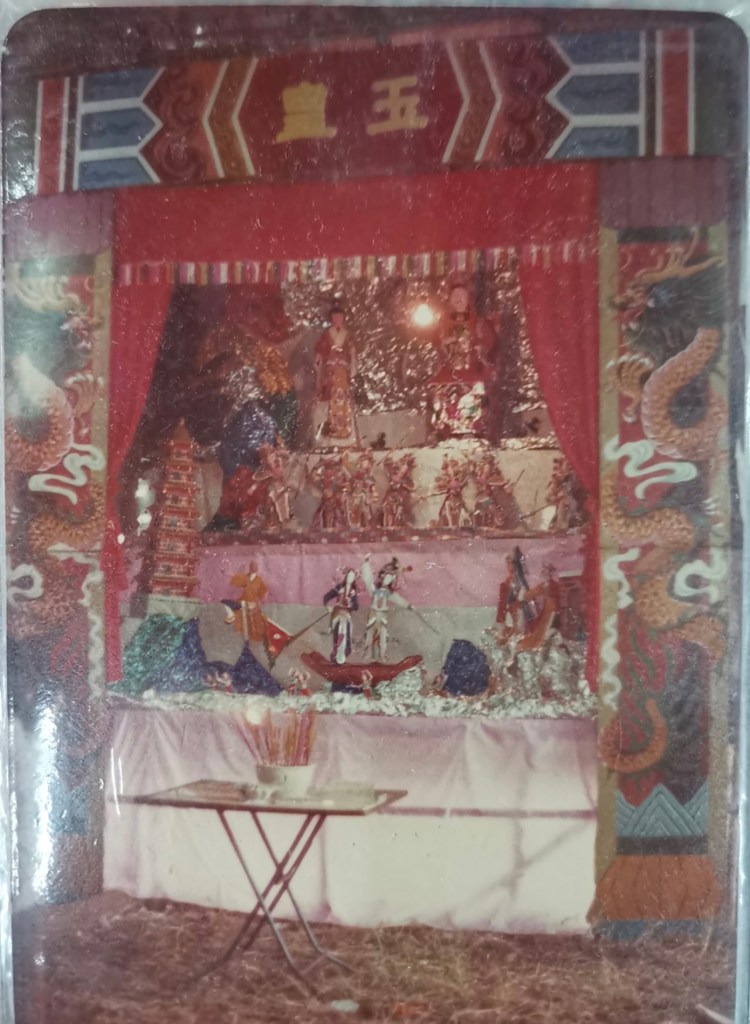

生和隆除了製作大量白事和祭祀紥作,不得不提打齋建醮所需的紮作。雖然香港發展一日千里,猶幸一些鄉約和慈善團體堅守傳統,舉辦各式打齋建醮,酬神與敬神、祭幽與超幽。生和隆自1955年起為元朗錦田鄉十年一屆酬恩建醮製造紮作,直至2005年梁老師傅年屆九十仍然堅持承辦,到了2015年梁老師傅年屆百歲終被子女勸退。從年輕以紮作手藝謀生,到耄耋之年對紮作牽掛不捨,梁老師傅展現了敬業與樂業的精神。籌備錦田打醮所需紮作殊不簡單,半年多些需要完成長長的紮作清單,諸如獅子、漢馬連馬軍、哼哈二將連青龍白虎、大士王、白無常(一見發財)、功曹馬等肖像紥作,以至呈現天上、地下和人間的玉皇殿、四大金剛、紫竹林、十八羅漢、八仙過海、十王殿、地獄、花街柳巷等紥作場景,甚至配備機械裝置而能呈現聲音和動作的紥作「公仔箱」,考驗師傅的心思和功力。除此以外,還有兩座牌樓、大量燈籠、五供、神衣、轎子等紮作建築和用品。(比較前人對於1975、1985、2005和2015年有關錦田打醮的描述,紮作項目和擺放位置略有不同,不過整體而言大同小異。)這些紥作製品不但需要合乎傳統和美觀,還要相當扎實,好像在「舞大士王」的儀式中,鄉民需要抬起大士王在村與村之間穿梭,不容有失。

此外,龍獅也是生和隆昔日常接的訂單。舞龍和舞獅是傳統中國節日、賀誕和喜慶場合必不可少的酬神和助興節目,後者有時也會在喪禮出現致哀,香港以至海外華人均保留龍獅表演的傳統,甚至將這個傳統融入當地文化。在香港,舞龍和舞獅不但在傳統中式日子出現,連英皇加冕、英皇登基紀念等官方喜慶日子也安排龍獅表演。舞龍和舞獅也隨著華人漂洋過海帶到世界各地。海外華人在特別日子會按照傳統安排龍獅表演,而世界各地都有許多龍獅團體和武術團體,對於龍獅紮作需求甚大。50年代韓戰禁運,香港作為英國殖民地取代大陸出口大量龍獅紮作到海外華人社會。生和隆是其中一間承接大量本地和海外龍獅紮作訂單的店舖,好像1986年加拿大溫哥華有一博覽會展出十條龍,其中八條就是生和隆的出品。一代獅王夏國璋的兒子夏中建也是梁老師傅的徒兒,據夏師傅所述,生和隆某年要為香港旅遊協會製作九條龍,故他當年有九次機會學習,加上晚上繼續自習,僅僅用了一年多便習得一手好技藝。

除了上述相對常見的紮作製品,原來紮作昔日曾經作為廣告宣傳品和影視道具。生和隆在6、70年代承接不少宣傳品、道具和裝飾訂單,顧客包括茶樓、臘味店、歌藝團、戲班、廣告公司、商廈和商場等。其中一款十分有趣的紮作宣傳品是上文提及過的機械「公仔箱」,行內稱為「吊工」,通常以歷史故事作為主題,猶如迷你戲台。箱內佈置色彩繽紛的立體場景,配上接駁機械的「較生公仔」,角色能夠活動,不斷發出「叮叮噹噹」的聲音。公仔箱有時會安裝在樓宇立面的花牌上面,有時會安裝在店外的騎樓走廊,吸引路人注意。昔日許多茶樓和臘味店分別會在中秋推出月餅和入秋推出臘味之時訂購紮作宣傳品以期達到宣傳效果,例如生和隆曾為瓊華酒樓製作中秋巨型燈籠,又曾為九如臘味家製作寫上「馳名中外」的半圓形地球花牌紮作。1969年,生和隆為東方歌藝團旗下歌星包括鄧麗君製作了七個燈籠掛在皇都戲院。至於道具方面,生和隆曾為陽光芒果汁電視廣告紮大芒果,又為戲班黑白片例如《大鬧龍宮》製作道具。裝飾方面,生和隆曾在70年代頭為中環一座大廈的遊廊拱門打造配上蝴蝶結的大紅聖誕鐘,又為百德新街製作聖誕裝飾。由此可見,紮作在廣告和影視行業佔據重要的角色。

生和隆在70年代承接許多花炮訂單,花炮於天后誕尤為常見,有時在其他神祇的賀誕也會出現,例如關帝誕。花炮為大型紮作,炮身為分層竹製支架,炮膽置以神龕,頂部掛以神紅並簪上金花,周圍飾以大量寓意吉祥和色彩斑斕的配件紮作,例如燈籠、動物、神獸、花朵、神祇和英雄,一般而言蝙蝠、雙龍、八仙和三星是不可或缺的,造型賞心悅目。梁師傅說昔日許多從事貨運的艇家訂購花炮,高峰期一天最多交付33個花炮。生和隆紮好花炮後沒有足夠地方放置花炮,只好放在街外,曾經引來警察抄牌。

在眾多紮作項目之中,花燈是生和隆的招牌紮作項目。1977年,香港華人風俗促進會聯合香港旅遊協會在維多利亞公園大型中秋花燈晚會,此後香港於元宵節和中秋節常有花燈大會和設計比賽。生和隆於1980年榮獲維多利亞山頂公園中秋綵燈會走馬燈設計比賽冠軍,其後名氣愈來愈大,生意愈來愈好。1984年,生和隆為一所吉隆坡華人購物中心紮了一盞高達七米、名為「八仙賀壽」的花燈,商場方面成功申報健力士世界大全記錄,「八仙賀壽」當時被譽為最高的花燈。市政局和旅遊協會在8、90年代每年舉辦花燈大會,在維多利亞公園和高山劇場公園經常能夠看見生和隆的出品,昔日報章也會介紹生和隆在花燈大會的作品。翻查報章,生和隆於1987年為市政局綵燈會製作了一盞高達七米、名為「金雕玉琢玲瓏燈」的八角七層花燈,靈感來自敦煌壁畫,整個製作過程由梁老師傅和另外三位師傅花了三個多月完成,總共用了五十斤竹、三十多碼織布和皇宮緞、百多碼綑條和百多個燈泡。1989年,生和隆為市政局綵燈會製作了一盞高達七米、名為「孔雀開屏,盛世豐年」的走馬花燈,由梁老師傅和另外五名師傅合作花了兩個月製作而成,號稱史上最高走馬花燈,底層為花籃,第二層外層為楊門八將,第二層內層為市政局紫荊花標誌和龍的佛山剪紙圖案,第三層為八仙賀壽,第四層為八條龍,第五層為八隻鳳,第六、七層為孔雀開屏,共有四個孔雀頭,層與層之間有十六盞小花燈懸掛點綴。花燈第二層內外均可轉動,內外轉速不一。除了本地,梁老師傅的花燈作品遍佈世界各地,到了千禧年仍可於台灣看見梁老師傅的出品。

從上可見,生和隆承接各式各樣的紮作訂單,種類豐富。梁老師傅於2017年離世,生和隆的紮作業務隨之落幕,其兒子梁金華師傅珍視紮作技藝,希望承傳與公眾分享傳統紮作之美。梁金華師傅本身從事資訊科技行業,自小於店內幫忙,在耳濡目染之下掌握各種紮作技能,多年來得到眾多師傅真傳,慨歎紮作工藝面對人才斷層的問題。梁師傅指出紮作生意視乎節日有季節性,而獅頭和龍頭一般起碼可用三年,紮作店舖並非天天有生意。此外,許多師傅都抱著「教識徒弟無師傅」的心態,不願養人跟自己競爭。故此,紮作店舖甚少聘請長工,除非是生意可觀的舖頭,否則不少工人工資都是以日薪計算。至於聘請學師有相當成本,而且難讓散工教授學徒,店舖也要有各種各樣的生意,學師才能學會不同技能。除了本地問題,大陸改革開放後亦使香港紮作店舖面臨愈來愈大的競爭,大陸人工和舖租比起香港便宜得多,廠房貨品大量供港,本地紮作行業面臨極大挑戰。生和隆在1955年開始操辦十年一屆的錦田打醮,見證著紮作人才斷層的情況。據梁師傅所知,1975年有超過十個人參與製作,85年只有大約六、七個,95年只有五個以內,到了2005年只有兩個,由此可見人手愈見短缺。

隨著出現人才斷層問題,香港如今面對技藝失傳和質素參差的問題,梁師傅認為製造紮作每一個環節都要用心鑽研和實踐。紮作種類方面,梁師傅指出現在能夠製作全套「吊工」的師傅已經屈指可數。質素方面,梁師傅認為小至花紋裝飾都要用心製作。他指出市面充斥現成粗製濫造的花邊,不夠精細,花款又少。昔日裝飾設計多樣,而且精細,師傅多以手掃漆加天拿水每張上色,用紙釘穿起,一疊過以鍘刀剪裁。梁師傅又以紮楊桃燈籠為例,指出設計構圖和材質運用均很重要。生和隆製作楊桃燈籠的做法是「三大圈、三小圈」,楊桃不會起角,設計細節十分重要。材質方面,梁師傅指出紮作應該根據造型選用不同材質,例如楊桃燈籠適合用皺紙,因為皺紙有彈性,塗了漿糊之後,只要熟悉紙張的質地,懂得控制力度,能夠營造楊桃上面凹坑的效果。若然用玻璃紙的話會很通透,昔日師傅普遍都會在上面以粉彩手繪花紋。梁師傅又指著一個燈籠,說若然多一條竹篾,點燈的時候就會看見竹篾,效果就不夠完美。若然沒有掌握基本功,成品容易產生缺陷。紮獅頭方面,畫工很重要,能夠呈現喜怒哀樂。做得好的,從嘴角和眼睛就能看見獅子在笑,原來關乎竹篾角度。梁師傅指出以前獅頭一定要紮得實,因為獅子會打架,現在的顧客要求低了,獅頭也沒有昔日耐用。舞龍方面,梁師傅指出本地常見的南龍要一節硬一節軟才舞得起,「硬脊」和「軟脊」(又稱「豬腸」)分間,兩款脊都是獨立裝在龍身頂部而不是貫穿的,如今坊間竟然出現整條「豬腸」。有些師傅甚至把龍爪反轉,滅了龍的氣勢。對於美術紮作,梁師傅認為紮作是基本技巧,而美感十分重要。

梁師傅認為學習紮作必先掌握扎實基本功,了解傳統,思考如何製作,才能發揮創意。必須付出時間用心鑽研,把紮作做得細緻才會好看。是一門易學難精的手藝。梁師傅目前希望重現昔日精緻的手藝,讓市民大眾認識何謂「好」的紮作。只有大眾認識何謂好,要買家懂得欣賞,才會對業界有要求,才會推動業界良性發展。此外,梁師傅認為有競爭才有進步,他以8、90年代青衣天后誕由搶炮改為評炮為例,評審委員會選出最為美觀的花炮,各個堂口為求勝出就會請紮作店做到最好,有一個堂口到了第三年才得到第一。梁師傅說那樣才能挑起師傅鬥心,才會有進步。另外,梁師傅認為社會需要尊重紮作師傅包辦設計和製作的角色。梁師傅指出90年代後期,政府請設計師統籌花燈大會,紮作師傅需要按照設計師的意念製作。然而,設計師實際上未必了解傳統紮作的特色,往往令製成品變得不倫不類。紮作師傅經驗豐富,熟知傳統紮作在主題、造型和顏色上的要求和特色,自己包辦設計和製作更為合適。

在昔日傳統紮作遍地皆是之時,大家未必了解紮作的藝術價值;到了今天,當紮作漸漸少見又或變成粗製濫造,傳統紮作一躍成為非物質文化遺產。只有社會重視並且繼續訂製傳統紮作才能使之細水長流,成為「有生命力的文化遺產」。把紮作帶入博物館又或在展覽介紹紮作確能增加大眾對紮作的理解,惟難以直接讓傳統紮作重新流行而成為一門能夠賴以為生、具有前景的工作。若然本地商家、慈善機構和政府能夠如同以往帶頭向本地紮作店舖購入紮作製品,情況或會得到改善。此外,紮作與傳統節日和信仰息息相關,本港不少打齋建醮和節日賀誕的儀式面臨失傳,傳統紮作需求隨之下降,面臨更加嚴峻的情況,加強全面教育和協助傳承傳統文化尤為重要。

延伸閱讀:

- 生和隆訪問結集:http://www.antiqueworld.hk/%E7%94%9F%E5%92%8C%E9%9A%86/。

- 「錦田鄉十年一屆酬恩建醮 – 乙未年(2015)第三十三屆」面書專頁:https://www.facebook.com/groups/545952025569475/search/?q=2005%E5%B9%B4。

- 〈佳節又元宵〉。《大公報》。1949年2月12日。

- 〈上元節看花燈 巧工藝堪細賞〉。《華僑日報》。1986年2月20日。

- 〈金雕玉琢玲瓏燈 中秋維園放光明〉。《華僑日報》。1987年10月1日。

- 〈全港最大花燈〉。《大公報》。1989年2月14日。

- 〈巨型七層花燈 元宵節放光華〉。《華僑日報》。1989年2月14日。

- “The King of Ghosts: Cover Story Everyone’s Festival.” South China Morning Post. Jan 4, 1981.

- “Festival’s Magic Lantern Shows.” South China Morning Post. Oct 8, 1987.

- “Giant Lanterns to Light up Festival.” South China Morning Post. Sep 17, 1991.

- “Lighting up the Festival Parade.” South China Morning Post. Sep 17, 1996.

- Mathis, John Richard Gresham. “A Study of the Jiao, a Taoist Ritual, in Kam Tin, in the Hong Kong New Territories”. PhD diss., Oxford University, 1977.

- Chan, Wing Hoi. “The Dangs of Kam Tin and Their Jiu Festival.” Journal of the Royal Asiatic Society Hong Kong Branch, Vol. 29 (1989): 302-375.